ProduktivitÃĪt erklÃĪrt Einkommen nicht

5. Dezember 2019 | Blair Fix

Kennen Sie den Witz Þber Ãkonomen, die ihre Theorie testeten, indem sie sie einfach als wahr definierten? Nun, das ist leider kein Witz. Es ist gÃĪngige Praxis. Mainstream-Ãkonomen behaupten, dass ProduktivitÃĪt das Einkommen erklÃĪre. Und ÂŧtestenÂŦ dies, indem sie unter RÞckgriff auf Einkommen ProduktivitÃĪt definieren.

In diesem Beitrag zeige ich diese zirkulÃĪre Logik auf.

Theorie der GrenzproduktivitÃĪt

Die GrenzproduktivitÃĪts-Theorie der Einkommensverteilung entstand vor etwas mehr als einem Jahrhundert. Ihr wichtigster SchÃķpfer, John Bates Clark, stellte ausdrÞcklich klar, dass es bei seiner Theorie um Ideologie ging â und nicht um Wissenschaft. Er wollte zeigen, dass in kapitalistischen Gesellschaften jeder genau das bekam, was er produzierte, kapitalistische Gesellschaften also faire Gesellschaften seien:

Es ist der Zweck dieser Arbeit, zu zeigen, dass die Verteilung des Einkommens der Gesellschaft einem Naturgesetz folgt, und dass dieses Gesetz, wenn es reibungslos wirken kann, jedem Beteiligten an der Gesamtproduktion den Anteil am geschaffenen Reichtum zukommen lÃĪsst, den diese Person selbst schafft.

Clark stellte auch ausdrÞcklich klar, warum seine Theorie gebraucht wurde: Die StabilitÃĪt der kapitalistischen Ordnung stand auf dem Spiel! Er sagte:

Das Wohlergehen der arbeitenden Klassen hÃĪngt davon ab, ob sie viel oder wenig bekommen; aber ihre Haltung gegenÞber anderen Klassen â und damit die gesellschaftliche StabilitÃĪt â hÃĪngt hauptsÃĪchlich von der Frage ab, ob die Menge (egal ob groà oder klein), die sie bekommen, dem entspricht, was sie produzieren. Wenn sie eine kleine Menge an Reichtum schaffen und diese kleine Menge vollstÃĪndig erhalten, so versuchen sie wohl nicht, die Gesellschaft umzuwÃĪlzen; aber wenn es so aussieht, als wÞrden sie eine groÃe Menge produzieren und nur einen Teil davon erhalten, dann wÞrden viele von ihnen zu RevolutionÃĪren werden, und alle hÃĪtten das Recht dazu.

Auf diese Weise kam die neoklassische Theorie der Einkommensverteilung als ideologische Antwort auf den Marxismus zur Welt. Laut Marx eignen sich die Kapitalisten einen Mehrwert an. Arbeiter erhalten ihm zufolge also weniger, als sie produzieren; sie erhalten weniger als das, was sie eigentlich erhalten sollten. Clarks Theorie der GrenzproduktivitÃĪt zielte darauf ab, zu zeigen, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Sowohl Kapitalisten als auch Arbeiter, behauptete Clark, bekamen, was sie verdienten.

Die Botschaft dieser Theorie ist einfach: Die Arbeiter sollen sich mit ihrer Position zufriedengeben. Sie verdienen bereits das, was sie produzieren, so dass sie kein Recht haben, mehr zu verlangen.

Die Erweiterung um die Theorie des Humankapitals

Clark schuf die Theorie der GrenzproduktivitÃĪt, um das klassenbasierte Einkommen zu erklÃĪren â die Einkommensaufteilung zwischen Arbeitern und Kapitalisten. Aber seine Theorie wurde schon bald auch verwendet, um Einkommensunterschiede zwischen ErwerbstÃĪtigen zu erklÃĪren.

Mitte des 20. Jahrhunderts erfanden neoklassische Ãkonomen eine neue Form des Kapitals. ErwerbstÃĪtige, so behaupteten die Ãkonomen, besÃĪÃen ÂŧHumankapitalÂŦ â einen Bestand an FÃĪhigkeiten und Wissen. Dieses Humankapital mache qualifizierte ArbeitskrÃĪfte produktiver, womit sie auch mehr Geld verdienten. So sollte die ProduktivitÃĪt nicht nur das klassenbasierte Einkommen erklÃĪren, sondern auch das persÃķnliche Einkommen.

Mitte des 20. Jahrhunderts erfanden neoklassische Ãkonomen eine neue Form des Kapitals. ErwerbstÃĪtige, so behaupteten die Ãkonomen, besÃĪÃen ÂŧHumankapitalÂŦ â einen Bestand an FÃĪhigkeiten und Wissen. Dieses Humankapital mache qualifizierte ArbeitskrÃĪfte produktiver, womit sie auch mehr Geld verdienten. So sollte die ProduktivitÃĪt nicht nur das klassenbasierte Einkommen erklÃĪren, sondern auch das persÃķnliche Einkommen.

Mit der Humankapitaltheorie war in den 1960er Jahren die marginalistische Revolution in der Mainstream-Ãkonomie abgeschlossen. Alle Einkommensunterschiede, so behaupteten Ãkonomen, kÃķnnen mit ProduktivitÃĪtsunterschieden verbunden werden. Und von da an entstand eine endlose Menge empirischer Arbeiten, die ÂŧbestÃĪtigtenÂŦ, dass ProduktivitÃĪt das Einkommen erklÃĪrt.

Ein Problem: Wie kÃķnnen wir verschiedene Arbeitsergebnisse vergleichen?

Bevor wir uns ansehen, wie Ãkonomen die GrenzproduktivitÃĪts-Theorie ÂŧbestÃĪtigenÂŦ, mÞssen wir nochmal einen Schritt zurÞck machen. Wir mÞssen ein grundlegendes Problem des Konzeptes der ProduktivitÃĪt verstehen.

Stellen Sie sich vor, wir wollen die ProduktivitÃĪt eines Maisbauers mit der ProduktivitÃĪt eines Komponisten vergleichen. Der Maisbauer produziert Mais. Der Komponist produziert Musik. Wie kÃķnnen wir diese beiden Ergebnisse miteinander vergleichen?

Ich denke, es ist offensichtlich, dass wir das nicht objektiv tun kÃķnnen. Jeder Vergleich erfordert eine subjektive, nicht verallgemeinerbare Entscheidung darÞber, wie man Mais und Musik in die gleiche Dimension bringt. Es ist einfach zu verstehen: Wir kÃķnnen die ProduktivitÃĪt von zwei ErwerbstÃĪtigen nicht objektiv vergleichen, wenn sie nicht dasselbe produzieren.

Dieses Problem untergrÃĪbt die Theorie der GrenzproduktivitÃĪt massiv. Die Theorie behauptet ja, dass ProduktivitÃĪtsunterschiede generell Einkommensunterschiede erklÃĪren. Aber wir kÃķnnen die Theorie niemals wirklich testen, denn ProduktivitÃĪtsunterschiede lassen sich nicht mit allgemeinen, Þbergreifenden MaÃstÃĪben messen.

Schlimmer noch: Es ist mÃķglich, Einkommen zu erzielen, ohne Þberhaupt etwas zu produzieren. Denken Sie an die Praxis des Patent-Trollens. Patent-Trolle sind Menschen, die das Patent fÞr ein Produkt kaufen, das sie weder erfunden noch hergestellt haben. Diese Individuen ÂŧproduzierenÂŦ nichts. Aber sie verdienen trotzdem Geld. Wie? Weil sie die Regierung dazu bringen, ihre Eigentumsrechte durchzusetzen. Patent-Trolle verklagen (oder drohen nur zu verklagen) jeden, der ihr Patent verletzt. Sie verdienen Einkommen, ohne etwas zu produzieren.

Zusammengefasst ist festzuhalten: Wir kÃķnnen die ProduktivitÃĪt von Menschen, die unterschiedliche Dinge produzieren, nicht vergleichen. Und einige Leute ÂŧproduzierenÂŦ sogar Þberhaupt nichts. Dieses Problem schrÃĪnkt die MÃķglichkeiten, die GrenzproduktivitÃĪts-Theorie zu testen, stark ein.

Der Taschenspielertrick der Ãkonomen: Definition der ProduktivitÃĪt Þber das Einkommen

Angesichts der Probleme beim Vergleich der ProduktivitÃĪt von ErwerbstÃĪtigen mit unterschiedlichen Arbeitsprodukten sollte man meinen, dass die GrenzproduktivitÃĪts-Theorie lÃĪngst tot wÃĪre. SchlieÃlich ist eine Theorie, die nicht getestet werden kann, wissenschaftlich nutzlos. GlÞcklicherweise (fÞr sie selbst) spielen neoklassische Ãkonomen aber nicht nach den normalen Regeln der Wissenschaft. Wenn Sie Ãķkonomische Literatur durchstÃķbern, werden Sie endlos viele Studien finden, die behaupten, dass ProduktivitÃĪten die LÃķhne bestimmen. Sehen Sie dann genauer hin, so stoÃen Sie auf einen Trick, der es ermÃķglicht, ProduktivitÃĪten verschiedener Menschen mit allgemeinen, Þbergreifenden MaÃstÃĪben zu vergleichen. Und noch besser: Dieser Trick garantiert, dass das Einkommen proportional zur ProduktivitÃĪt ist.

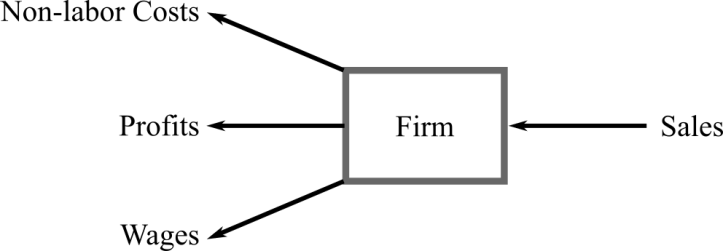

Um diesen Trick zu verstehen, mÞssen wir einen Blick in die Buchhaltung werfen. Abbildung 1 zeigt, wie ein Unternehmen seine Einnahmen aufteilt. Die Firma erwirtschaftet solche Einnahmen als UmsÃĪtze in Form von VerkÃĪufen (rechts). Ein Teil dieser Einnahmen wird den EigentÞmern des Unternehmens als ÂŧGewinneÂŦ (ÂŧprofitsÂŦ) und ein Teil den BeschÃĪftigten als ÂŧLohnÂŦ (ÂŧwagesÂŦ) ausgezahlt. Der Rest geht an andere Unternehmen â als ÂŧNicht-ArbeitskostenÂŦ (Âŧnon-labor costsÂŦ) etwa fÞr Rohstoffe und Vorleistungen.

Abbildung 1: Die Aufteilung der Einnahmen eines Unternehmens in Gewinne und LÃķhne

Die Einnahmen auf der rechten Seite (UmsÃĪtze) sind die Quelle der Einkommen auf der linken Seite (Gewinne und LÃķhne). GrÃķÃere Einnahmen rechts bedeutet also grÃķÃere Einkommen links. So werden die Einnahmen pro Mitarbeiter mit den LÃķhnen korrelieren. Und das mÞssen sie auch â es ist schlichtes buchhalterisches Einmaleins. Das also ist der Trick der neoklassischen Ãkonomie: Um ihre Theorie zu ÂŧtestenÂŦ, definiert sie ÂŧProduktivitÃĪtÂŦ einfach, indem sie sie auf Einnahmen bezieht! Und sie unterstellt, dass die Einnahmen eines Unternehmens seine ÂŧLeistungÂŦ anzeigen.

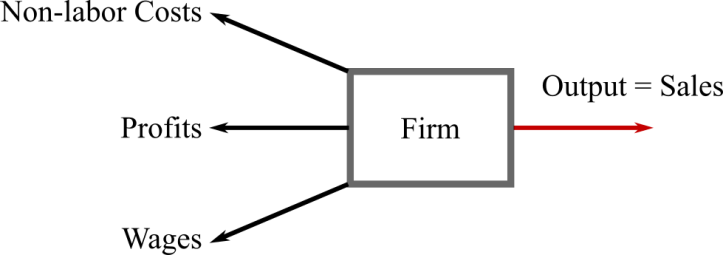

Abbildung 2: Neoklassische Ãkonomie nimmt die Einnahmen eines Unternehmens und dreht ihre Richtung, definiert UmsÃĪtze als Output â fertig ist der Taschenspielertrick [1]

Mit diesem Taschenspielertrick kÃķnnen wir endlos bestÃĪtigen, dass ProduktivitÃĪt das Einkommen ÂŧerklÃĪrtÂŦ. Wir stellen fest, dass die ProduktivitÃĪt â gemessen am Umsatz pro Mitarbeiter â stark mit den LÃķhnen korreliert ist. DafÞr mÞssen wir nur vergessen, dass es sich um eine buchhalterische Binsenweisheit handelt. VerkÃĪufe sind keine ÂŧEinnahmenÂŦ mehr. Die VerkÃĪufe sind nun ÂŧOutputÂŦ. Und dieser ÂŧOutputÂŦ erklÃĪrt auf wundersame Weise die LÃķhne! Ich wÞnschte, ich kÃķnnte sagen, dass dies ein Witz ist. Aber das ist es nicht.

Die Vorstellung, dass Einkommen durch ProduktivitÃĪt verursacht wird, ist eine Sackgasse. Die GrenzproduktivitÃĪts-Theorie kann nur Þberdauern, weil Ãkonomen sie niemals objektiv testen. Stattdessen greifen sie auf den beschriebenen Taschenspielertrick zurÞck. Sie messen die ProduktivitÃĪt anhand von Einnahmen und behaupten, dass dies ihre Theorie ÂŧbestÃĪtigtÂŦ. Aber wir sollten kein Blatt vor den Mund nehmen: Die GrenzproduktivitÃĪts-Theorie ist ein Gedankenvirus, der eine wirklich wissenschaftliche Analyse des Einkommens sabotiert. Es muss sterben.

Anmerkung

[1] Eine Variante ist auch, dass Ãkonomen Sachkosten vom Umsatz abziehen, um die WertschÃķpfung zu berechnen. Sie behaupten dann, dass die WertschÃķpfung den Output misst. Das ist aber der gleiche Taschenspielertrick, da er immer noch einen Einkommensstrom in einen ÂŧOutputÂŦ umwandelt.

Der Artikel erschien zuerst in einer lÃĪngeren, englischsprachigen Fassung auf dem Blog ▸ÂŧEconomics from the Top DownÂŦ. Wir danken fÞr die Genehmigung zur ZweitverÃķffentlichung. Ãbersetzung: Patrick Schreiner. | Siehe auch den Nachfolge-Artikel ▸https://www.blickpunkt-wiso.de/post/produktivitaet-erklaert-loehne-nicht--2340.html

Blair Fix ist ein politischer Ãkonom aus Kanada mit besonderem Interesse am Energiesektor und an Einkommensungleichheit.