ProduktivitÃĪt erklÃĪrt LÃķhne nicht

12. Dezember 2019 | Blair Fix

LÃĪsst sich das Einkommen von Menschen durch deren ProduktivitÃĪt erklÃĪren? Ich habe diese Frage in einem frÞheren Beitrag gestellt. Meine Antwort war ein klares Nein. In diesem Beitrag werde ich tiefer in die GrÞnde dafÞr einsteigen. Ich konzentriere mich dabei auf die LÃķhne.

Der Beweis

Beginnen wir mit den Belegen, die Þblicherweise als Beweis dafÞr angefÞhrt werden, dass die ProduktivitÃĪt von Menschen deren LÃķhne erklÃĪre. Betrachtet man Unternehmen, so stellt man fest, dass der Umsatz pro Mitarbeiter mit den DurchschnittslÃķhnen korreliert. Abbildung 1 zeigt diese Korrelation fÞr etwa 50.000 US-Unternehmen in den Jahren 1950 bis 2015.

Abbildung 1: Der Zusammenhang zwischen den DurchschnittslÃķhnen eines Unternehmens und seinem Umsatz pro Mitarbeiter. Die Daten stammen von Compustat. Zur Inflationsbereinigung habe ich die LÃķhne und die VerkÃĪufe pro Arbeiter durch die jeweiligen Durchschnitte jedes Jahres geteilt.

Mainstream-Ãkonomen ziehen diese Korrelation als Beweis dafÞr heran, dass die ProduktivitÃĪt die LÃķhne erklÃĪre. UmsÃĪtze, sagen sie, messen die Produktion von Unternehmen. Der Umsatz pro Mitarbeiter zeige also die ArbeitsproduktivitÃĪt eines Unternehmens an. So soll also Abbildung 1 zeigen, dass das Arbeitseinkommen zumindest Þberwiegend von der ProduktivitÃĪt abhÃĪngt. Fall abgeschlossen.

Das Problem

Ja, der Umsatz pro Mitarbeiter korreliert mit den DurchschnittslÃķhnen. Niemand bestreitet das. Was ich bestreite, ist, dass diese Korrelation etwas Þber die ProduktivitÃĪt aussagt. Das Problem ist einfach: Der Umsatz pro Mitarbeiter misst nicht die ProduktivitÃĪt. Lassen Sie uns einen Blick in das Buchhaltungswesen werfen, um dieses Problem zu verstehen. Der Umsatz eines Unternehmens entspricht dem StÞckpreis des Produkts des Unternehmens, multipliziert mit der Absatzmenge dieses Produkts:

Umsatz = StÞckpreis x Absatzmenge

Dividieren wir beide Seiten durch die Zahl der BeschÃĪftigten des Unternehmens, so ergibt sich:

Umsatz je Mitarbeiter = StÞckpreis x Absatzmenge je Mitarbeiter

Lassen Sie uns diese Gleichung genauer ansehen. Die ÂŧAbsatzmenge je MitarbeiterÂŦ misst die ArbeitsproduktivitÃĪt. Diese Zahl gibt uns die Leistung des Unternehmens pro beschÃĪftigter Person an. Zum Beispiel kann ein Betrieb 10 Tonnen Kartoffeln pro Mitarbeiter herstellen. Wenn ein anderer Betrieb 15 Tonnen Kartoffeln pro Mitarbeiter schafft, produziert er eindeutig mehr (vorausgesetzt, die Kartoffeln sind gleich).

Wenn wir den Umsatz zur Messung der ProduktivitÃĪt eines Unternehmens heranziehen, so bringt dies das Problem mit sich, dass die Preise im Weg stehen. Nehmen wir einmal an, dass zwei Betriebe, Old McDonald's und Spuds-R-Us, beide 10 Tonnen Kartoffeln pro Mitarbeiter herstellen. Als nÃĪchstes nehmen wir an, dass Old McDonald's seine Kartoffeln fÞr 100 Euro pro Tonne verkauft. Spuds-R-Us verkauft seine Kartoffeln jedoch fÞr 200 Euro pro Tonne. Im Ergebnis ist der Umsatz je Mitarbeiter von Spuds-R-Us doppelt so hoch wie der von Old McDonald's. Wenn wir den Umsatz mit der ProduktivitÃĪt gleichsetzen, dann scheint es, dass die BeschÃĪftigten von Spuds-R-Us doppelt so produktiv sind wie die von Old McDonald's. Aber das sind sie nicht. Wir wurden von den Preisen in die Irre gefÞhrt.

Die LÃķsung fÞr dieses Problem scheint auf den ersten Blick einfach zu sein. Anstatt den Umsatz zur Messung der Produktion zu verwenden, sollten wir die Produktion eines Unternehmens direkt messen. ZÃĪhlen wir einfach, was das Unternehmen produziert â und das ist seine Leistung. Problem gelÃķst.

Warum aber messen Ãkonomen den Output nicht auf diese Weise direkt? Weil die dafÞr notwendigen Bedingungen gravierend sind. TatsÃĪchlich sind sie so gravierend, dass sie in der realen Welt fast nie vorzufinden sind. Lassen Sie uns diese Bedingungen durchgehen.

Bedingung 1: Betriebe mÞssen identische Produkte herstellen

Um die ProduktivitÃĪt objektiv zu vergleichen, muss man Unternehmen finden, die das gleiche Produkt herstellen. Man kann beispielsweise die ProduktivitÃĪt zweier Betriebe vergleichen, die (identische) Kartoffeln produzieren. Sobald aber die Betriebe verschiedene Dinge herstellen, hat man Pech. Der Grund dafÞr: Wenn Unternehmen verschiedene Waren oder Dienstleistungen produzieren, braucht man eine gemeinsame Dimension, um deren Produktion miteinander vergleichen zu kÃķnnen. Das Problem ist, dass unser Maà fÞr die Produktion von der Wahl der Dimension abhÃĪngt.

Um das Problem zu verstehen, kehren wir zu unseren beiden Farmen Old McDonald's und Spuds-R-Us zurÞck. Angenommen, Spuds-R-Us produziert 10 Tonnen Kartoffeln pro Mitarbeiter. Old McDonald's ist es leid, Kartoffeln anzubauen, und produziert stattdessen 5 Tonnen Mais pro Mitarbeiter. Die BeschÃĪftigten welcher Firma sind nun produktiver? Die Antwort hÃĪngt von der Dimension unserer Analyse ab.

Angenommen, wir vergleichen Kartoffeln und Mais hinsichtlich der Dimension ÂŧMasseÂŦ. Wir stellen dann fest, dass die BeschÃĪftigten von Spuds-R-Us (die 10 Tonnen pro Person produzieren) produktiver sind als die BeschÃĪftigten von Old McDonald's (die 5 Tonnen pro Person produzieren). Wir kÃķnnten aber Kartoffeln und Mais auch hinsichtlich der Dimension ÂŧEnergiegehaltÂŦ vergleichen. Nehmen wir an, dass Mais eine doppelt so hohe Kaloriendichte hat wie Kartoffeln. Dann stellen wir fest, dass die Mitarbeiter von Spuds-R-Us (die die HÃĪlfte der Lebensmittelmasse bei doppelter Kaloriendichte produzieren) die gleiche ArbeitsproduktivitÃĪt haben wie die Mitarbeiter von Old McDonald's.

Was lernen wir daraus? Wenn zwei Unternehmen nicht die gleiche Ware produzieren, sind ProduktivitÃĪtsvergleiche subjektiv. Sie sind abhÃĪngig von der Wahl der Dimension.

Bedingung 2: Die Produktion einer Firma muss zÃĪhlbar sein

Liest man WirtschaftslehrbÞcher, erkennt man schnell, dass die Ãķkonomische Wissenschaft im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist. Firmen, so sagen diese LehrbÞcher, produzieren Dinge. Was aber ist mit all den Firmen, die nichts produzieren? Was ist ihre Produktion? Was ist zum Beispiel die Produktion von Goldman Sachs? Was ist die Produktion einer High School? Was ist die Produktion eines Krankenhauses? Was ist die Produktion einer Anwaltskanzlei? Diese Institutionen machen Dinge. Aber es wÃĪre widersinnig, diesen AktivitÃĪten eine ÂŧEinheitsmengeÂŦ geben zu wollen. Mit anderen Worten, es wÃĪre widersinnig, die Leistung dieser Institutionen zu quantifizieren.

Bedingung 3: Firmen dÞrfen nur eine einzige Ware herstellen

Erschwerend kommt hinzu, dass wir die Produktion nur dann objektiv messen kÃķnnen, wenn Unternehmen nur eine einzige Ware produzieren. Wenn ein Unternehmen hingegen zwei (oder mehr) Waren produziert, wird seine von uns gemessene Produktion dadurch beeinflusst, wie wir die Waren rechnerisch zusammenfÞhren. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, kehren wir zu Old McDonald's und Spuds-R-Us zurÞck. Angenommen, beide Betriebe haben ihre Produktion diversifiziert. Spuds-R-Us produziert 5 Tonnen Kartoffeln und 1 Tonne Mais pro Mitarbeiter. Bei Old McDonald's sind es 1 Tonne Kartoffeln und 5 Tonnen Mais. Welche Mitarbeiter sind nun produktiver?

Die Antwort hÃĪngt von unserer Analyse-Dimension ab. Bezogen auf die Masse produzieren beide Betriebe 6 Tonnen Lebensmittel pro Mitarbeiter. Die ArbeitsproduktivitÃĪt erscheint also gleich. Aber nehmen wir an, wir messen den Energieertrag. Auch hier gehen wir davon aus, dass Mais eine doppelt so hohe Kaloriendichte hat wie Kartoffeln. Angenommen, Mais enthÃĪlt 2 Gigajoule pro Tonne, wÃĪhrend Kartoffeln 1 Gigajoule pro Tonne enthalten. Jetzt stellen wir fest, dass die BeschÃĪftigten von Old McDonald's etwa 60 Prozent produktiver sind als die BeschÃĪftigten von Spuds-R-Us. Hier ist die Rechnung:

Spuds-R-Us:

5 Tonnen Kartoffeln x 1 Gigajoule je Tonne + 1 Tonne Mais x 2 Gigajoule je Tonne = 7 Gigajoule

Old McDonaldâs:

1 Tonne Kartoffeln x 1 Gigajoule / Tonne + 5 Tonnen Mais x 2 Gigajoule / Tonne = 11 Gigajoule

Dieses ÂŧAggregationsproblemÂŦ ist der Grund dafÞr, dass die neoklassische Theorie der Einkommensverteilung von einer Welt mit nur einer Ware ausgeht â von einer Welt, in der jeder das Gleiche produziert und konsumiert. In dieser Ein-Waren-Welt kÃķnnen wir die ProduktivitÃĪt eindeutig messen. In der realen Welt (mit vielen Waren) hÃĪngt die ProduktivitÃĪt aber von unserer Wahl der Dimension ab.

Die Bedeutung des Problems

Lassen Sie uns einen Zwischenstand festhalten. Wenn wir ProduktivitÃĪt objektiv messen wollen, sind die Bedingungen dafÞr gravierend:

- Unternehmen, deren ProduktivitÃĪt wir vergleichen wollen, mÞssen die gleiche Ware produzieren.

- Diese Ware muss zÃĪhlbar sein.

- Die Unternehmen dÞrfen nur diese eine Ware produzieren.

Diese Bedingungen sind so hart, dass sie in der realen Welt selten erfÞllt werden. Das ist ein Problem fÞr die neoklassische Theorie. Denn sie schlÃĪgt ja vor, dass sich das Einkommen aller Menschen durch deren ProduktivitÃĪt erklÃĪren lÃĪsst. Aber nur in den seltensten FÃĪllen kÃķnnen wir die ProduktivitÃĪt Þberhaupt objektiv messen. Es ist schwer, Þber diese missliche Lage nicht zu lachen.

Der neoklassische Taschenspieler-Trick

WirtschaftslehrbÞcher erwÃĪhnen nicht einmal die Probleme bei der Messung der ProduktivitÃĪt. In diesen LehrbÞchern scheint im neoklassischen Land alles gut zu sein. Aber es ist nicht alles gut. Neoklassische Ãkonomen halten an ihrer Fantasie fest, indem sie sich auf einen Taschenspielertrick verlassen. Schauen wir uns an, was genau sie machen.

Erstens argumentieren sie, dass der Zweck aller wirtschaftlichen AktivitÃĪten darin bestehe, den Verbrauchern einen Nutzen anzubieten. Kaufen Sie eine Kartoffel â sie wird Ihnen nÞtzlich sein. Kaufen Sie eine Zigarette â auch diese wird Ihnen nÞtzlich sein. Nutzen, so sagen Ãkonomen, ist die universelle Dimension der Produktion. Indem wir den Nutzen messen, kÃķnnen wir die Produktion aller Unternehmen vergleichen (unabhÃĪngig davon, was sie produzieren).

Nachdem sie verkÞndet haben, dass Nutzen die universelle Dimension der Produktion sei, spielen Ãkonomen ihren Trick aus: Nutzen, so sagen sie, werde durch den Preis ausgedrÞckt. So habe ein GemÃĪlde im Wert von 1000 Euro einen 1000 mal grÃķÃeren Nutzen fÞr den KÃĪufer als eine Kartoffel im Wert von 1 Euro. Damit begrÞnden die Ãkonomen ihre Annahme, dass der Umsatz eines Unternehmens die Gesamtmenge des von ihm hergestellten Nutzens messe:

Umsatz = StÞckpreis x Absatzmenge

Umsatz = StÞckpreis x Absatzmenge = Gesamtnutzen

So werden UmsÃĪtze zum universellen Maà fÞr den Nutzen, und der Nutzen wiederum zum universellen Maà fÞr die Produktion. Wenn Ãkonomen nun die UmsÃĪtze pro Mitarbeiter mit den LÃķhnen vergleichen (wie in Abbildung 1), dann behaupten sie zugleich, dass sie die ProduktivitÃĪt mit den LÃķhnen vergleichen. Nur, dass sie genau das eben nicht tun.

Das Problem ist, dass diese ganze Argumentation einem Zirkelschluss unterliegt. Die Idee, dass Preise den Nutzen zum Ausdruck bringen, ist erst einmal nur eine Hypothese. Und wie jeder gute Wissenschaftler weiÃ, kann man seine Hypothese nicht dazu verwenden, seine Hypothese zu testen. Aber das ist es, was neoklassische Ãkonomen tun. Sie gehen davon aus, dass ein Aspekt ihrer Theorie wahr ist (der Zusammenhang zwischen Preisen und Nutzen), um einen anderen Aspekt ihrer Theorie zu testen (die Verbindung zwischen ProduktivitÃĪt und Einkommen).

Warum greifen Ãkonomen auf diese zirkulÃĪre Argumentation zurÞck? Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, dass sie zirkulÃĪr ist. Sie halten die Idee, dass Preise den Nutzen zum Ausdruck bringen, fÞr eine Erkenntnis. Aber das ist nur eine Hypothese. Und es ist eine schlechte Hypothese. Warum? Weil wir den Nutzen nie unabhÃĪngig von den Preisen messen kÃķnnen.

Warum gibt es einen Zusammenhang zwischen UmsÃĪtzen und LÃķhnen?

Wann immer ich wie oben argumentiere, werden Mainstream-Ãkonomen mir antworten: ÂŧAber schau dir den Zusammenhang zwischen UmsÃĪtzen und LÃķhnen an! Er zeigt klar, dass LÃķhne durch die ProduktivitÃĪt erklÃĪrt werden kÃķnnen.ÂŦ Ihre Annahme scheint zu sein, dass diese Korrelation (mangels einer alternativen ErklÃĪrung) ihre Hypothese stÞtzen mÞsse.

In meinem Artikel ▸ÂŧProduktivitÃĪt erklÃĪrt Einkommen nichtÂŦ habe ich dafÞr eine alternative ErklÃĪrung gegeben. Der Zusammenhang zwischen den LÃķhnen und den UmsÃĪtzen pro Mitarbeiter, so argumentierte ich dort, ergibt sich zwingend aus GrundsÃĪtzen der Buchhaltung.

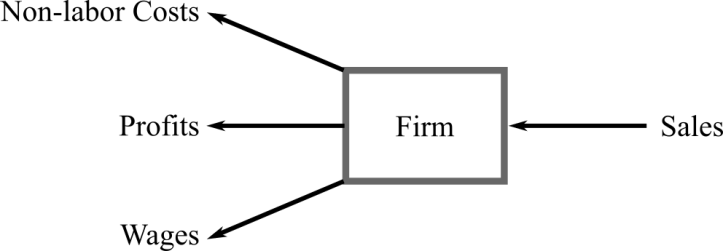

UmsÃĪtze messen keine Produktion. Sie sind Einnahmen. Einmal eingenommen, wird dieses Geld von der Firma in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Einiges davon geht an die BeschÃĪftigten. Einiges geht an andere Firmen (als Nicht-Arbeitskosten). Und einiges geht an die Firmenbesitzer als Profit.

Abbildung 2: Die Aufteilung der Einnahmen eines Unternehmens in Gewinne und LÃķhne. Es ist eine Grundlage der Buchhaltung, dass die UmsÃĪtze eines Unternehmens in Gewinne und LÃķhne aufgeteilt werden.

Per Definition mÞssen die Summen auf der linken Seite den Summen auf der rechten Seite entsprechen. So ist es nicht verwunderlich, dass wir einen Zusammenhang zwischen LÃķhnen und Umsatz finden. Der Zusammenhang stellt eine buchhalterische IdentitÃĪt dar.

In Kommentaren zu meinem Artikel ÂŧProduktivitÃĪt erklÃĪrt Einkommen nichtÂŦ stieÃen einige Ãkonomen auf dieses Argument und sagten, es sei komplett daneben. Und im Nachhinein gebe ich zu, dass meine Argumentation nicht klar genug war. Denn ich dachte Þber die reale Welt nach. Aber die Ãkonomen, die meine Argumentation kritisierten, dachten in reiner Mathematik.

Um diesen Punkt anschaulich zu machen, denken wir vielleicht mal an etwas Konkreteres als das Einkommen. Denken wir an das Volumen eines Objekts. Grob gesagt, ist das Volumen eines Objekts das Produkt aus seiner LÃĪnge, Breite und HÃķhe:

V = L x B x H

Nun, wÃĪhlen wir eine Dimension aus â sagen wir die LÃĪnge. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der LÃĪnge eines Objekts und seinem Volumen? Im Allgemeinen: nein. Ich kann ein Objekt mit beliebigem Volumen und beliebiger LÃĪnge herstellen. Ich muss nur die anderen Dimensionen (Breite, HÃķhe) entsprechend anpassen. Auf diese Weise kann ich einen WÞrfel herstellen, der das gleiche Volumen hat wie eine Box, die lang und dÞnn ist. Rein mathematisch betrachtet gibt es also keinen Zusammenhang zwischen LÃĪnge und Volumen.

Aber wenn wir uns realen Objekten widmen, wie etwa Tieren, dann werden wir sehr wohl einen Zusammenhang finden. Wenn wir alle Tierarten auf der Erde nehmen und ihre LÃĪnge ins VerhÃĪltnis zu ihrem Volumen setzen, so dÞrfen wir einen engen Zusammenhang zwischen beiden erwarten. Ein Bakterium hat eine kleine LÃĪnge und ein kleines Volumen. Ein Blauwal hat eine groÃe LÃĪnge und ein groÃes Volumen.

Der Grund fÞr diesen Zusammenhang ist, dass Tiere nicht irgendeine beliebige Form annehmen kÃķnnen. Sie werden nie ein Tier finden, das eine Meile lang und ein paar Mikrometer breit ist. So ein Tier gibt es nicht. Ja, die Formen der Tiere sind unterschiedlich. Aber im GroÃen und Ganzen ist diese Variation klein.

Wenn man diese BeschrÃĪnkung hinsichtlich der Form berÞcksichtigt, ergibt sich aus der Definition des Volumens, dass die LÃĪnge der Tiere mit dem Volumen der Tiere korrelieren sollte. Wir wÃĪren erstaunt, wenn es nicht so wÃĪre.

Genau das gilt aber auch fÞr den Zusammenhang zwischen dem Umsatz pro Mitarbeiter und den LÃķhnen. Dieser Zusammenhang ergibt sich zwar nicht alleine aus der Buchhaltung. Er geht vielmehr auch auf die Tatsache zurÞck, dass Unternehmen nicht irgendeine ÂŧFormÂŦ annehmen kÃķnnen. Wir werden keine Unternehmen finden, die ihren BeschÃĪftigten nichts bezahlen. Das wÃĪre Sklaverei und illegal. Ebenso finden wir keine (oder kaum) Unternehmen, die ihren Mitarbeitern den gesamten Umsatz ausbezahlen. Denn das lieÃe keinen Raum fÞr Profite.

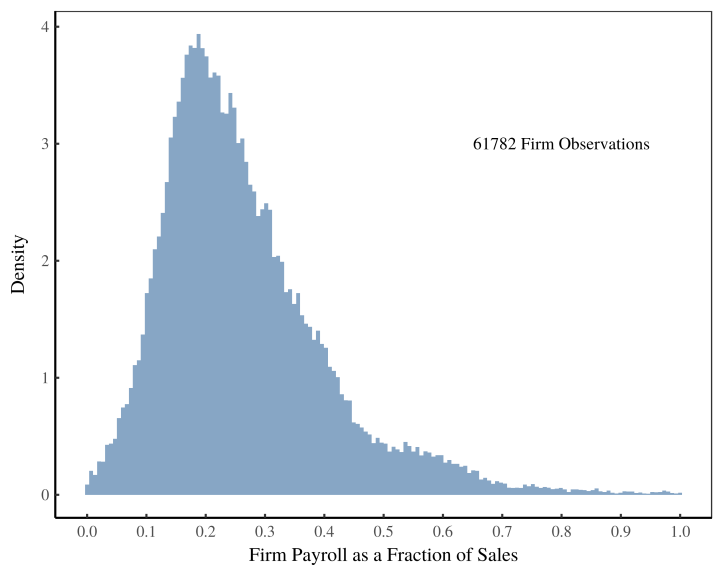

In der realen Welt sind die MÃķglichkeiten, wie Unternehmen ihre Einnahmen aufteilen kÃķnnen, also beschrÃĪnkt. In Abbildung 3 stelle ich die Verteilung der Anteile von LÃķhnen am Umsatz dar. Gezeigt wird also jener Teil des Umsatzes eines Unternehmens, der an die Mitarbeiter geht. Ãber alle Unternehmen hinweg liegt dieser Wert zumeist in der NÃĪhe von etwa 25 Prozent.

Abbildung 3: Die Verteilung der Anteile von LÃķhnen am Umsatz. Die Daten (US-Unternehmen in den Jahren 1950-2015) sind der Compustat-Datenbank entnommen.

Ja, theoretisch kann ein Unternehmen einen beliebig groÃen Teil seines Umsatzes an seine Mitarbeiter weitergeben. Aber das ist nicht das, was in der RealitÃĪt passiert. In der realen Welt bezahlen die meisten Unternehmen ihren BeschÃĪftigten zwischen 10 Prozent und 50 Prozent des Umsatzes. Genau wie bei der Form von Tieren gibt es auch bei der ÂŧFormÂŦ, die Unternehmen annehmen kÃķnnen, reale EinschrÃĪnkungen.

Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass wir einen Zusammenhang zwischen dem Umsatz pro Mitarbeiter und den LÃķhnen finden. Wenn die Einnahmen eines Unternehmens wachsen, steigt auch die Summe, die an die BeschÃĪftigten geht.

Das hat nichts mit ProduktivitÃĪt zu tun. Es geht alleine um die Einnahmen. Aus VerkÃĪufen resultieren die Einnahmen der Firma. Und die LÃķhne sind der Teil dieser Einnahmen, der den Arbeitern gewÃĪhrt wird.

Die bÃķsen Preise

Lassen Sie uns diesen Streifzug durch das neoklassische Denken abschlieÃen. Der Grund dafÞr, dass der Umsatz nicht die Produktion eines Unternehmens misst, ist, dass hier die StÞckpreise mit der Absatzmenge vermischt werden. Ja, der Umsatz pro Mitarbeiter korreliert mit dem Lohn. Aber der Preis ist ein BÃķsewicht. Ein hÃķherer Umsatz kann auf eine grÃķÃere Produktion zurÞckzufÞhren sein. Er kann aber auch an hÃķheren StÞckpreisen liegen.

In vielen FÃĪllen sind Preisunterschiede entscheidend.

Stellen Sie sich vor, dass ein Anwalt und ein Hausmeister beide als selbstÃĪndige Unternehmer 40 Stunden pro Woche arbeiten. Der Anwalt berechnet 1000 Euro pro Stunde, wÃĪhrend der Hausmeister 20 Euro verlangt. Am Ende der Woche verzeichnet der Anwalt 50 Mal mehr Umsatz als der Hausmeister. Dieser Unterschied resultiert alleine aus dem Preis. Der Anwalt berechnet fÞr seine Dienstleistungen pro Stunde 50 Mal mehr als der Hausmeister.

Die Frage ist: Warum?

Neoklassische Ãkonomen behaupten, sie hÃĪtten die Antwort. Der Anwalt, sagen sie, produziert 50 Mal mehr Nutzen als der Hausmeister. Fragen Sie Ãkonomen, woher sie das wissen, so werden diese keine Miene verziehen und antworten: ÂŧDie Preise haben es gezeigt.ÂŦ Es ist an der Zeit, diesen Taschenspielertrick als das zu erkennen, was er ist: eine Farce. Die RealitÃĪt ist, dass wir praktisch nichts darÞber wissen, was die Preise verursacht. Und wir werden weiterhin nichts wissen, solange Forscher an diese neoklassische Farce glauben.

WeiterfÞhrende Literatur

The Aggregation Problem: Implications for Ecological and Biophysical Economics. BioPhysical Economics and Resource Quality. 4(1), 1-15. SocArxiv Preprint.

Der Artikel erschien zuerst in einer etwas lÃĪngeren, englischsprachigen Fassung auf dem Blog ▸ÂŧEconomics from the Top DownÂŦ. Wir danken fÞr die Genehmigung zur ZweitverÃķffentlichung. Ãbersetzung: Patrick Schreiner. | Siehe auch den VorgÃĪnger-Artikel ▸https://www.blickpunkt-wiso.de/post/produktivitaet-erklaert-einkommen-nicht--2336.html

Blair Fix ist ein politischer Ãkonom aus Kanada mit besonderem Interesse am Energiesektor und an Einkommensungleichheit.